行政庁(役所)のした処分等の行政行為に対して不服を申し立てて、自己の権利を守る為のサポートサービスとなります。

当事務所では、行政庁に対しての不服申立ての専門家である特定行政書士として、また法務大臣認定司法書士として培った民事訴訟業務のノウハウを生かし、依頼主様の権利を守るお手伝いをいたします。

お知りになりたい項目をクリックいただきますと詳細がご覧いただけます。

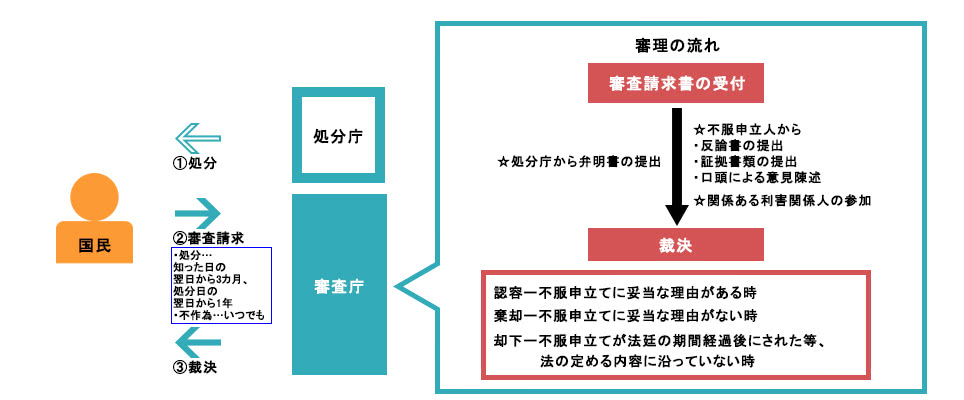

行政不服審査法に基づき、行政庁(役所)がした処分等に対して、処分をした行政庁(以下「処分庁」といいます)を監督する上級行政庁(以下「審査庁」といいます)に対し、 処分庁のした処分の取消しを求めたり、申請等に対して何もしない(不作為)ことについて何らかの対応の義務付けを求めるなどの不服を申し立てることにより、自己の権利を守る手続になります。

行政庁がする処分等の行政行為には、たとえ間違った行為をしても取り消されるまでは一応有効とみなされる『公定力』という効力があります。 この公定力により、行政庁のした行政行為を取り消すためには、審査庁への審査請求等の不服申立てか裁判所に取消訴訟を提起してその処分等を早急に取り消す必要があります。 審査請求の特徴は、裁判に比べると簡易迅速な手続であり、また、裁判と異なり処分の違法かどうか(違法性)だけではなく不当かどうか(不当性)についても争うことが可能な点にあります。 一方、裁判所のような第三者ではなく処分庁に所属する公務員(対象となる手続には関与していない)が「審理員」となって、処分庁のした処分等の違法・不当性を判断されるため、身内に甘い判断がされる可能性があります。

再調査の請求とは、上級行政庁ではなく処分庁自身に対し、処分庁が行った処分等に納得がいかない場合にもう一度調査することを請求する手続となります。

再調査の請求は、審査請求が可能な場合で、かつ、法律に「再調査請求ができる」旨の定めがある場合にのみ可能となります。したがって、法律に「再調査ができる」旨の定めがない場合には再調査の請求はできません。

また、審査請求をした場合は、再調査の請求ができる旨の定めがあっても再調査の請求はできなくなります。一方、再調査の請求をした場合は、再調査の請求の決定を経た後でなければ、原則として審査請求はできません。

再審査請求とは、審査請求を行ったがその決定(裁決)に不服がある場合に行うものとなります。

再審査請求は、法律に「再審査請求ができる」旨の定めがある場合にのみ可能となります。また、再審査請求は、法律に定める行政庁に対して行います。

そして、再審査請求の対象となるのは、審査庁がした裁決、または、処分庁が行った処分等となります。

etc...

※注意・・・・審査請求及び再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から3カ月(再審査請求は審査請求についての裁決があったことを知ったのときから1カ月)か処分(再審査請求は処分または裁決)の日の翌日から1年が過ぎてしまうと不服申立てができなくなってしまいますので、早目の対処が必要です。

※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。

※ご依頼時に着手金と印紙代等の諸経費、手続の結果に応じて成功報酬を頂戴いたします。

※条件や状況等により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。

行政庁(役所)は、原則として、すでに事業者等に与えた許認可等や免許等を行政庁が取り消す処分(不利益処分)をするにあたり、事前に処分の相手方(以下「名宛人」といいます)に対し、意見陳述の機会を与えなければなりません。この意見陳述の機会には、「聴聞」と「弁明」という二つの手続が存在します。

当事務所では、法務大臣認定司法書士として培った民事訴訟業務のノウハウを持つ不服申立の専門家である特定行政書士として、ご依頼者様の代理人として手続を代行し、可能な限り不利益処分がなされないようにサポートいたします。

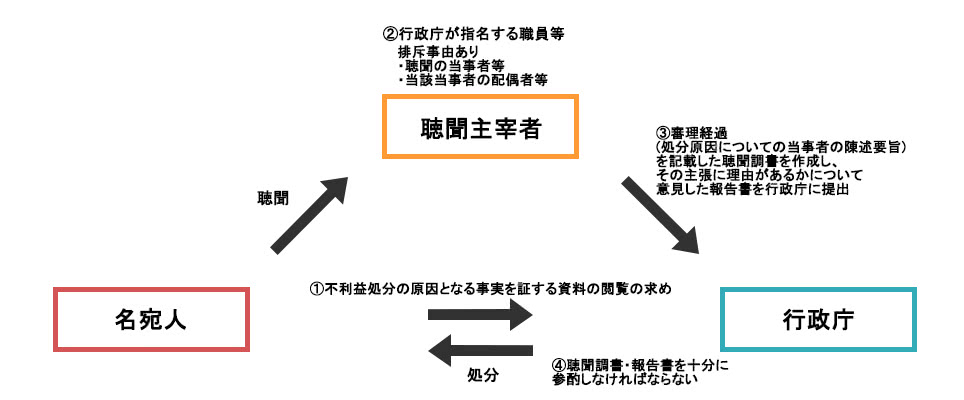

聴聞手続とは、行政庁(役所)が何らかの処分を行う際に、事前にその処分の相手方(以下「名宛人」といいます)や利害関係人に対して口頭で意見を述べる機会を与える手続となり、行政手続法にて定められている制度で、許認可等の取消処分をする場合等の「重大な不利益処分」をする可能性がある場合に実施されます。

聴聞手続は、原則として非公開となり、まず、不利益処分を受ける者に対し、事前に書面にて「不利益処分の内容及び不利益処分を行う根拠法令」、「不利益処分を行う原因となる事実」、「聴聞の場所及び日時」、「聴聞に関する事務を取扱う組織及び所在地」が通知されます。

そして、聴聞の主宰者(処分を行う予定の行政庁以外の職員)が開催する聴聞に関係者が集い、①処分をする予定の行政庁の職員(以下「行政庁職員」といいます)から不利益処分の内容・根拠となる法令・原因事実について説明がされ、

②名宛人は弁解や証拠等の資料の提出をし、また行政庁職員に対して質問を行い、③主宰者が行政庁職員や聴聞の参加者に対して質問し、意見を述べさせ、さらなる証拠等の提出を求める等の手続が実施されます。

聴聞の主宰者は、審理が行われた期日ごとに「聴聞調書」を作成し、出席者の意見陳述の要旨を明らかにする必要があり、また、聴聞が終結した後は、速やかに報告書を作成して、聴聞調書と一緒に行政庁に提出され、名宛人や聴聞に参加した者はこの聴聞調書及び報告書の閲覧請求が可能です。

そして、行政庁は、聴聞調書の内容及び報告書の意見を十分に参酌して、不利益処分をするかしないかを決定しなければなりません。

なお、行政庁または主宰者が聴聞手続の規定に基づいてした処分については、行政手続法27条の規定により行政不服審査法による審査請求ができませんので、この処分に不服がある場合は裁判所への提訴が必要となります。

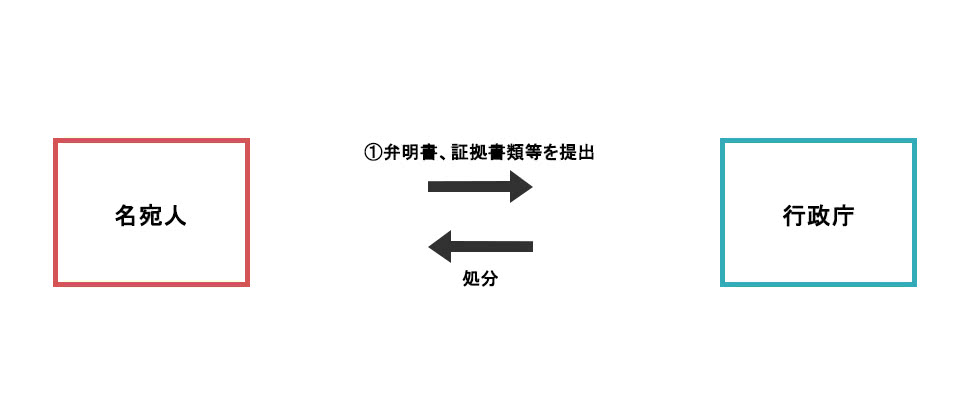

弁明手続とは、聴聞手続に該当する場合以外の処分の際に実施される手続きで、原則として行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き、名宛人から提出された弁明書を基に実施されます。

また、名宛人は弁明書と共に証拠書類等を提出することもできます。

行政庁は、名宛人に対し、弁明書の提出期限(口頭による弁明を行う場合にはその日時)まで相当な期間を定め、「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項」、「不利益処分の原因となる事実」、「弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明を行う場合にはその旨と出頭すべき日時及び場所)」を書面により通知します。

なお、この弁明手続を経てされた処分については、行政不服審査法による審査請求が可能となります。

etc....

※上記以外の様々な案件にも対応いたします。詳しくはお問合わせください。

その他、上記以外様々な案件にも対応可能です。

お気軽にお問合わせください。

※別途、事務手数料・印紙代等の諸経費を頂きます。

※ご依頼時に着手金と印紙代等の諸経費、手続の結果に応じて成功報酬を頂戴いたします。

※条件や状況等により金額が変動しますので、詳細はお問合わせください。

「許認可を取り消されそうだ」

「役所に文句を言いたいがどうしたらいいか分からない」

役所との関係でお困りの方は、お気軽にご相談ください。